L’essentiel à retenir : les fascias forment un réseau vivant et interconnecté, bien plus qu’une simple enveloppe. Ils transmettent 30% de la force musculaire, régulent la proprioception et stockent les tensions physiques ou émotionnelles, expliquant certaines douleurs chroniques. Leur souplesse, entretenue par hydratation, mouvement lent et gestion du stress, est essentielle pour préserver la fluidité corporelle et le bien-être global.

Souffrez-vous de douleurs inexpliquées, de raideurs persistantes ou d’une fatigue sans cause évidente ? Les fascias, réseaux de tissus conjonctifs souples et vivants, pourraient expliquer ces désagréments. Ces structures, composées de collagène et d’élastine baignant dans un fluide riche en eau, forment un système continu reliant muscles, os, organes et nerfs, comme une toile d’araignée interne. Toutefois, stress chronique, traumatismes ou manque de mouvement peuvent rigidifier ces tissus, déclenchant douleurs chroniques, tensions émotionnelles ou troubles digestifs. Découvrez comment une bonne hydratation, des enchainements d’exercices et des approches manuelles douces peuvent redonner sa souplesse à ce réseau méconnu, clé d’une vitalité durable.

- Les fascias, qu’est-ce que c’est exactement ?

- Une cartographie des fascias : les différents types et leurs rôles

- Bien plus qu’une simple enveloppe : les fonctions vitales des fascias

- Quand les fascias se crispent : le lien entre stress, émotions et douleurs chroniques

- Prendre soin de ses fascias au quotidien : gestes et habitudes à adopter

- Le fascia : la nouvelle frontière de la comprévision du corps humain

Les fascias, qu’est-ce que c’est exactement ?

Un réseau méconnu qui nous structure de l’intérieur

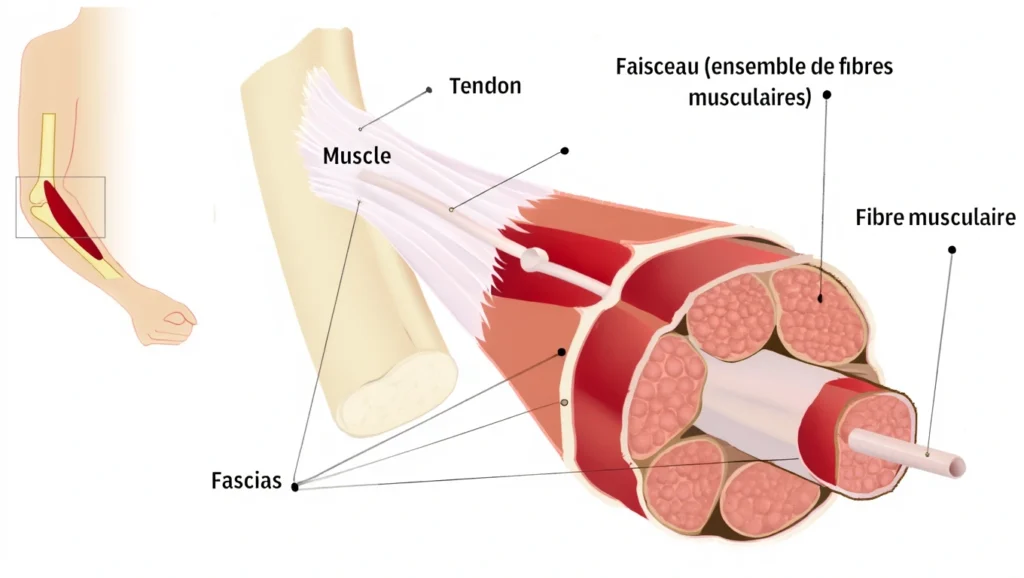

Les fascias forment un réseau en 3D qui s’étend sans interruption de la tête aux pieds. On distingue trois types principaux : le fascia superficiel sous la peau, riche en tissu adipeux, le fascia profond entourant muscles et os avec ses fibres de collagène de type I, et le fascia viscéral soutenant les organes via des membranes comme le mésentère. Ces tissus agissent comme un maillot de bain collé à la peau, reliant chaque cellule. Cette continuité explique pourquoi une blessure au pied peut provoquer des compensations dans la nuque.

De quoi sont composés les fascias ?

Leur architecture moléculaire ressemble à un matelas à ressorts : les fibres de collagène de type I forment des structures solides, tandis que l’élastine agit comme des connecteurs flexibles. La substance fondamentale, un gel riche en protéoglycanes et acide hyaluronique, joue le rôle d’isolant fluide permettant aux tissus de glisser. Cette composition particulière leur confère une résistance étonnante : ils supportent jusqu’à 2000 N/cm², soit 10 fois plus que du caoutchouc de qualité industrielle. Les fibroblastes régulent cette matrice, produisant collagène et acide hyaluronique en réponse aux contraintes mécaniques.

Une redécouverte scientifique récente

Si Bichat jetait les bases de leur étude en 1800, ce n’est qu’en 2018 que des chercheurs ont identifié une cellule clé dans leur régénération lors du congrès mondial sur le fascia à Berlin. Still, précurseur de l’ostéopathie, pressentait déjà leur rôle dans la biomécanique corporelle. Aujourd’hui, les travaux de Carla Stecco sur la microanatomie fasciale et ceux de Tom Myers sur les lignes myofasciales révèlent comment ces tissus transmettent les forces à travers le corps. Les avancées en imagerie in vivo du Dr Jean-Claude Guimberteau montrent leur dynamisme : un fascia peut s’étendre de 20% de sa longueur initiale. Cette redécouverte a même conduit à reclasser le fascia comme « organe interstitiel » dans les manuels d’anatomie, reconnaissant son rôle dans la mécanotransduction et l’homéostasie.

Une cartographie des fascias : les différents types et leurs rôles

Les trois grandes couches du réseau fascial

Les fascias forment un réseau continu de tissus conjonctifs enveloppant toutes les structures corporelles. Composés de collagène et d’élastine, ils assurent résistance et élasticité. Organisés en trois couches principales, ils permettent des mouvements fluides et une intégrité structurelle. Voici leurs caractéristiques clés :

| Type de fascia | Localisation dans le corps | Rôle principal |

|---|---|---|

| Fascia superficiel | Juste sous l’épiderme, présent sur tout le corps | Permet le glissement de la peau, contient vaisseaux lymphatiques et nerfs, régule la température corporelle |

| Fascia profond (aponévrose) | Enveloppe muscles, tendons et os, sépare les groupes musculaires | Transmet la force musculaire, stabilise les articulations, active les récepteurs sensoriels (proprioception) |

| Fascia viscéral | Entoure les organes (cœur, poumons, intestins) dans les cavités corporelles | Maintient les viscères en place, permet leur mobilité (respiration, digestion), filtre les chocs |

Ce système interconnecté explique pourquoi une tension dans un fascia profond du cou peut provoquer des maux de dos. Leur synergie assure une biomécanique optimale.

L’importance du continuum myofascial

Derrière leur classification en couches distinctes se cache un principe clé : le continuum myofascial. Ce réseau sans rupture relie muscles, os et organes. Une contraction au mollet se propage ainsi jusqu’au dos via ce maillage.

Le modèle de la tenségrité illustre cette interdépendance : chaque élément est lié par des « tensions » équilibrant les forces. Exemple : pincer un coin d’un pull en laine crée des plis à distance, comme une tension fasciale.

Les recherches du Larousse Médical confirment que le fascia superficialis et l’aponévrose forment un système adaptable. Cette continuité justifie l’efficacité des thérapies manuelles pour libérer des tensions à distance.

Bien plus qu’une simple enveloppe : les fonctions vitales des fascias

Un rôle structurel et de transmission des forces

Les fascias forment un réseau tridimensionnel qui structure le corps. Leur matrice de collagène assure résistance aux tractions et leur élastine permet l’élasticité nécessaire aux mouvements. Ces propriétés expliquent leur rôle clé dans le maintien de l’intégrité corporelle. Composés à 70-80% d’eau, ils nécessitent une hydratation optimale pour conserver leur souplesse.

Ils transmettent environ 30% de la force musculaire, surpassant le rôle des tendons. Les myofibroblastes, présents notamment dans le fascia lombaire, génèrent des contractions actives. Ces cellules modulent la rigidité corporelle selon les sollicitations mécaniques. Leur densité, mesurée à 1,52% dans le fascia lombaire, influence directement la mécanique vertébrale.

Le plus grand organe sensoriel du corps

Considérés comme le plus grand organe sensoriel du corps, les fascias sont riches en récepteurs qui informent en permanence le cerveau sur notre position, nos mouvements et nos tensions internes.

Ils contiennent six à dix fois plus de mécanorécepteurs que le tissu musculaire. Les récepteurs de Golgi, Pacini et Ruffini transmettent des données précises sur l’étirement, la pression et la vibration. Cette structure sensorielle majeure du corps renseigne en temps réel sur la posture et la coordination. Par exemple, lors d’un mouvement brusque, les fascias réagissent instantanément pour éviter l’hyperextension d’une articulation.

Leur rôle dans l’interoception est fascinant. Ils traduisent les émotions en tensions physiologiques : un stress chronique rigidifie les fascias du cou et des épaules, perturbant la circulation lymphatique. Cette mémoire tissulaire explique pourquoi les traumatismes émotionnels peuvent se manifester par des douleurs physiques.

Les autres fonctions essentielles des fascias

- Protection et amortissement : Ils agissent comme coussins anti-chocs pour les organes et tissus. Le fascia plantaire, par exemple, absorbe les chocs lors de la marche.

- Circulation des fluides : Leur mouvement stimule le système lymphatique : chaque pas active les vaisseaux via la compression des fascias des jambes, évitant la rétention d’eau.

- Cicatrisation : Les fibroblastes produisent du collagène pour réparer les lésions. Après une entorse, ils réorganisent la matrice extracellulaire pour restaurer l’intégrité tissulaire.

- Communication cellulaire : Leur réseau continu agit comme un « internet biologique », transmettant des signaux rapides. Des études montrent des connexions entre fascias et système nerveux via des biophotons.

Leur polyvalence en fait un acteur central de la santé. Une déshydratation réduit leur élasticité, soulignant l’importance d’une hydratation suffisante. Leur mémoire tissulaire justifie l’intérêt croissant pour la fasciathérapie, qui libère les tensions chroniques et rétablit la fluidité corporelle. Une attention régulière à ces tissus améliore le bien-être global, confirmant qu’ils sont bien plus qu’un simple rembourrage anatomique.

Quand les fascias se crispent : le lien entre stress, émotions et douleurs chroniques

Ils sont partout dans le corps, invisibles sur les IRM, mais pourtant essentiels à notre bien-être. Les fascias, ces enveloppes de tissu conjonctif, réagissent à toutes nos tensions. Saviez-vous que vos émotions non exprimées pourraient se loger précisément dans ces tissus ?

L’impact du stress sur la souplesse des tissus

Le stress active le système nerveux sympathique, relâchant cortisol et adrénaline. Résultat : muscles et fascias se contractent. Ces tissus, normalement glissants grâce à leur gel riche en eau, durcissent et adhèrent. Ce phénomène, appelé charge fasciale, rigidifie progressivement ces structures. Sous stress chronique, le gel devient visqueux, limitant la mobilité.

Concrètement, imaginez un tissu éponge imbibé d’eau : il glisse. Mais sous stress prolongé, cette éponge sèche, se durcit et se fige. Cette rigidité perturbe la circulation sanguine et lymphatique, ralentissant l’élimination des déchets cellulaires. Les fibres de collagène, normalement organisées en nappes souples, s’entrecroisent anarchiquement, créant des points de friction.

La « mémoire affective » des fascias

Les fascias enregistrent les traumatismes physiques et émotionnels. Une chute, un deuil, une peur ancienne peuvent laisser des traces sous forme de tensions. Des études montrent que le fascia lombaire, souvent impliqué dans les lombalgies, s’épaissit sous contractions répétées. Cette épaisseur n’est pas anodine : elle libère des substances inflammatoires aggravant la douleur.

Véritable mémoire de notre vécu, les fascias enregistrent les tensions physiques et émotionnelles qui, si elles ne sont pas libérées, peuvent se transformer en douleurs chroniques et en blocages inexpliqués.

Une personne ayant subi un choc émotionnel intense peut ainsi développer une raideur inexplicable dans les épaules. Ces tensions sont bien réelles : les fibres nerveuses des fascias, hyperstimulées, envoient en permanence des signaux d’alerte au cerveau. Heureusement, des solutions existent pour dénouer ces tensions.

La fasciathérapie, en appliquant des pressions douces et soutenues, redonne souplesse et élasticité. Combinée à l’hydratation (1,5 à 2 litres d’eau/jour), aux étirements en chaîne (qui sollicitent des chaînes musculaires entières) et à la gestion du stress (respiration profonde, méditation), elle offre un soulagement concret. Des mouvements lents comme le yoga ou le tai-chi stimulent aussi le renouvellement cellulaire des fascias, souvent négligé après 40 ans.

Prendre soin de ses fascias au quotidien : gestes et habitudes à adopter

Les approches manuelles pour libérer les tensions

Les fascias, ces réseaux continus de tissus conjonctifs, peuvent emprisonner des tensions physiques et émotionnelles. Heureusement, des techniques manuelles ciblées existent pour retrouver souplesse et mobilité. La fasciathérapie et l’ostéopathie tissulaire utilisent des pressions lentes et profondes pour réveiller la capacité d’auto-régulation du corps. Ces méthodes douces s’inscrivent dans une philosophie globale où le praticien « écoute » les tissus pour guider son intervention.

Les techniques myofasciales, quant à elles, combinent pressions et étirements pour relâcher les adhérences. La libération directe agit sur les zones de résistance, tandis que l’approche indirecte suit le mouvement naturel du corps vers le soulagement. Ces méthodes, décrites comme non-violentes pour le corps, stimulent la circulation des fluides entre les couches fasciales.

Pour un soin quotidien, l’auto-massage avec rouleau ou balle permet d’autoréguler les tensions. Cette pratique, devenue incontournable en médecine du sport, active la circulation sanguine et favorise la régénération cellulaire. Il suffit de 5 à 10 mouvements lents par zone concernée, en évitant les articulations et la colonne vertébrale.

Votre routine bien-être pour des fascias souples et hydratés

- Hydratez-vous abondamment : Avec 75 % d’eau dans leur composition, les fascias nécessitent 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour conserver leur élasticité. Les eaux minérales riches en magnésium et calcium renforcent leur structure.

- Bougez régulièrement et en douceur : Privilégiez les activités fluides comme la natation ou le yoga, qui stimulent le renouvellement cellulaire sans agresser le tissu. Même de courtes séances de sautillements sur place activent la circulation.

- Étirez-vous en chaîne : Contrairement aux étirements isolés, les mouvements liés (comme fléchir le buste en gardant les jambes tendues) mobilisent des réseaux étendus de fascias. Cela améliore la proprioception, cette capacité à ressentir l’espace occupé par son corps.

- Adoptez une alimentation anti-inflammatoire : Les oméga-3 des poissons gras et noix réduisent l’inflammation. Complétez par des vitamines C (agrumes, poivrons) et E (germe de blé, huile de tournesol) pour renforcer la structure du collagène.

- Gérez votre stress : La respiration profonde et la méditation limitent la crispation chronique des fascias. Des études montrent que les personnes stressées développent plus de « trigger points » – ces zones douloureuses de tissu durci.

Ces pratiques, bien que simples, agissent en synergie. Une hydratation insuffisante réduit de 20 % l’élasticité des fascias selon des travaux récents, tandis qu’une routine d’étirements régulière peut augmenter leur capacité d’étirement de 15 % en 3 mois. En intégrant ces habitudes, on prévient les douleurs chroniques liées aux adhérences fasciales, souvent sources de maux de dos ou de raideurs inexpliquées.

Le fascia : la nouvelle frontière de la comprévision du corps humain

De tissu oublié à organe clé de notre santé

Les fascias ne sont plus ce tissu passif relégué au statut de « remplissage anatomique ». Une révolution scientifique en marche transforme notre compréhension de ce réseau qui enveloppe chaque cellule du corps. Jadis cantonné à un rôle mécanique, le fascia est désormais reconnu comme un organe sensoriel et contractile, influençant posture, mouvement et même régulation émotionnelle. Cette mutation est matérialisée par la création du Fascia Research Congress en 2007, événement qui a vu la croissance significative de la recherche sur ce sujet.

Les fascias forment un système intégré allant du tissu superficiel sous-cutané aux structures profondes entourant organes et muscles. Leur richesse en récepteurs nerveux en fait un organe de proprioception essentiel, capable de transmettre des signaux mécaniques et chimiques. Cette découverte explique comment une tension dans le diaphragme peut influencer l’anxiété, ou pourquoi un problème fascial lombaire peut provoquer des douleurs chroniques.

Ce qu’il faut retenir sur les fascias

- Structure ubiquitaire : Réseau continu reliant muscles, os, organes et nerfs

- Rôle dynamique : Capable de contraction indépendante et de communication sensorielle

- Interconnexion corps-esprit : Stockage des tensions physiques et émotionnelles

- Prévention active : Hydratation, mouvement varié et gestion du stress préservent leur élasticité

Les fascias, réseau vivant du corps, structurent, informent et mémorisent tensions physiques et émotionnelles. Leur souplesse, affectée par le stress, évite douleurs chroniques. Hydratation, étirements en chaîne et fasciathérapie préservent leur santé. La science leur redonne leur rôle central dans notre équilibre.

FAQ

Quels sont les principaux rôles des fascias dans le corps humain ?

Les fascias forment un réseau tridimensionnel qui relie muscles, os, organes et nerfs. Leur rôle dépasse le simple soutien structurel : ils transmettent jusqu’à 30% de la force musculaire, agissent comme le plus grand organe sensoriel du corps grâce à leurs récepteurs nerveux, et facilitent la circulation des fluides corporel. En cas de stress ou de blessure, ils peuvent stocker des tensions, influençant à la fois notre posture et notre bien-être émotionnel.

Quelles méthodes douces permettent de libérer les tensions des fascias ?

Pour relâcher les fascias rigides, privilégiez des approches non invasives : la fasciathérapie et l’ostéopathie tissulaire agissent en profondeur avec des pressions lentes. L’auto-massage avec un rouleau en mousse ou une balle de massage stimule l’auto-régulation du corps. Combiné à des étirements en chaîne (mobilisant plusieurs articulations), ces méthodes aident à restaurer la fluidité des tissus et à réduire les adhérences.

Quelles maladies ou conditions sont associées à une atteinte des fascias ?

Les pathologies directement liées incluent la fasciite (inflammation douloureuse), la fibrose (rigidité irréversible) et les syndromes de tension chronique. Des troubles comme les lombalgies persistantes ou les maux de dos récurrents sont souvent liés à des adhérences des fascias. Chez les sportifs, les fasciites plantaires ou les tendinites résistantes peuvent en réalité refléter des lésions du tissu fascial entourant les tendons.

Comment favoriser l’hydratation naturelle des fascias ?

Les fascias sont composés à 70% d’eau : une hydratation suffisante (1,5-2L/jour) est donc essentielle. Complétez avec des aliments riches en collagène (os de soupe, gelée de citron) et en acide hyaluronique (haricots blancs, avocats). L’exercice doux stimule le renouvellement de la substance fondamentale, tandis que les étirements lents améliorent la circulation de ce « gel » interstitiel.

Quels symptômes peuvent être le signe d’une inflammation des fascias ?

Une inflammation se manifeste par des douleurs diffuses, une raideur matinale persistante ou une sensibilité au toucher sans gonflement visible. Des troubles comme l’insomnie inexpliquée, des troubles digestifs ou une sensation d’oppression thoracique peuvent aussi refléter une tension fasciale chronique. La spécificité réside dans l’absence de lésion musculaire ou articulaire visible en imagerie médicale.

Pourquoi masser régulièrement les fascias ?

Le massage profond réactive la capacité d’auto-régulation des tissus. Il sépare les adhérences entre couches fasciales, stimule l’élimination de l’acide lactique et améliore la circulation lymphatique. En libérant les zones de « charge fasciale », il permet de restaurer la proprioception (conscience du corps) et réduit les douleurs réflexes. C’est un outil préventif contre la rigidité liée à la sédentarité ou au stress chronique.

Quels exercices spécifiques ciblent les fascias ?

Privilégiez les mouvements lents et fluides : le yoga dynamique avec transition entre postures, la natation pour son effet ondulatoire, ou les sautillements pour leur stimulation vibratoire. Les étirements en chaîne myofasciale (ex : jambe tendue + torsion du buste) sont plus efficaces que les étirements isolés. Même la marche, si elle est consciente (poids du corps bien réparti), stimule l’adaptation mécanique des fascias.

Quelles vitamines soutiennent la souplesse des fascias ?

La vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène, tandis que la vitamine E protège ces tissus des dommages oxydatifs. Les oméga-3 (colza, noix, poissons gras) réduisent l’inflammation chronique qui rigidifie les fascias. En cas de carence avérée, un complément en vitamine C ou en collagène hydrolysé peut soutenir la réparation tissulaire, à associer à une alimentation anti-inflammatoire.

Quels professionnel de santé consulter pour soigner ses fascias ?

Les ostéopathes formés à la biomécanique tissulaire et les fasciathérapeutes certifiés sont les plus expérimentés. Certains kinésithérapeutes utilisent la méthode Stecco de « manipulation fasciale », basée sur des repères anatomiques précis. En cas de douleurs chroniques, un bilan par un médecin du sport ou un rhumatologue expérimenté en médecine manuelle peut compléter le parcours de soins pour identifier les zones de densification ou de fibrose.